Dr. Ingo Pies (Münster) und Dr. Gerhard Engel (Mainz u. Braunschweig)

Freiheit, Zwang und gesellschaftliche Dilemmastrukturen:

Zur liberalen Theorie des Staates

Veröffentlicht in Aufklärung & Kritik, Sonderheft 2/1998, Schwerpunkt Liberalismus, S. 41-51

Einleitung

Der Sozialismus setzte nicht geringe Hoffnungen auf ein Absterben des Staates – und hat geradezu monströse Staatsgebilde hervorgebracht, die die Skepsis – und hier nicht zuletzt die liberale Skepsis – gegenüber dem Staat nachhaltig verstärkt haben. Ohne Zweifel hat das 20. Jahrhundert gezeigt, daß der Staat zu einer äußerst gefährlichen Bedrohung individueller Freiheit werden kann. Verheerende Kriege wurden vornehmlich von Staaten geführt, und die schlimmsten Verbrechen gegen die Menschlichkeit waren staatlich organisiert. Doch auch noch der demokratische Rechtsstaat ist eine Zwangsorganisation, und angesichts einer drückenden Steuer- und Abgabenlast wächst der Widerstand gegen einen als überbordend empfundenen Wohlfahrtsstaat. Gefordert wird ein schlanker Staat. Liberalisierung, Privatisierung und Deregulierung sollen dem Ausufern staatlicher Kompetenzen einen Riegel vorschieben. Das Motto lautet vielfach: weniger Staat. Und am radikalliberalen Rand des Meinungsspektrums stellen die sog. Libertären die durchaus ernst gemeinte Frage, ob wir einen Staat überhaupt noch brauchen und nicht vielleicht besser ganz ohne staatlichen Zwang auskommen könnten.

Zur gleichen Zeit werden in der aktuellen Globalisierungsdebatte Befürchtungen laut, die in die genau entgegengesetzte Richtung weisen. Im Zeichen transnational zunehmend integrierter Märkte für Güter und Dienstleistungen, Arbeit und Kapital sieht man die politischen Steuerungsmöglichkeiten des Staates schwinden. Hoffnungen darauf, den Primat der Politik wiederherzustellen und die Wirtschaft einer demokratischen Kontrolle zu unterstellen, folgen dem Motto: mehr Staat. Insbesondere im Projekt einer europäischen Union sehen nicht wenige die Chance, eine ‚Festung Europa’ zu errichten, die dem Globalisierungsprozeß und vor allem dem durch Globalisierung forcierten Wettbewerb mit staatlichen Zwangsmitteln Einhalt gebietet und einen Ausbau insbesondere des Sozialstaates auf europäischem Niveau ermöglicht.

Die einen sehen im demokratischen Rechtsstaat einen Garanten des sozialen Friedens, die anderen sehen im überbordenden Wohlfahrtsstaat eine Gefährdung individueller Freiheit. Vor diesem Hintergrund stellen sich nun aber mindestens drei Fragen: zum einen die Frage, ob wir weniger Staat brauchen; zum anderen die Frage, ob wir mehr Staat brauchen; zum dritten aber die Frage – und die liegt nun quer zur öffentlichen Diskussion –, ob es überhaupt angemessen ist, die Lösung des zugrunde liegenden Problems in der Dimension "mehr Staat – weniger Staat" suchen zu wollen.

Zur Beantwortung dieser dritten Frage reicht es nicht aus, auf Einzelbeobachtungen und anekdotische Evidenz zurückzugreifen. Erforderlich ist vielmehr eine Theorie des Staates, und zwar eine Theorie, die das Verhältnis von Freiheit und Zwang so zu bestimmen vermag, daß die politische Auseinandersetzung nicht länger auf die Quantität staatlicher Aktivitäten fixiert bleibt, sondern statt dessen über deren Qualität geführt werden kann. Wir wollen die Grundzüge einer solchen Theorie im folgenden entwickeln.(1) Hierzu beginnen wir mit einem Modell, das sich als äußerst geeignet erwiesen hat, einige für das zugrunde liegende Problem zentrale Einsichten zu generieren (I). Sodann untersuchen wir die Implikationen dieses Modells für ein Verständnis grundlegender Institutionen der modernen Gesellschaft, einschließlich der Institution des Staates (II). Abschließend gehen wir auf die Konsequenzen für eine liberale Theorie des Staates ein und zeigen, daß man keineswegs ein Libertärer sein muß, um liberale Prinzipien mit radikaler Konsequenz vertreten zu können. Vielmehr ist eher das Gegenteil der Fall (III).

I. Das Gefangenendilemma: ein Interaktions-Modell

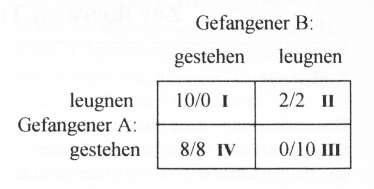

Wir gehen von folgendem Modell aus: Zwei Untersuchungs-Gefangene werden vor die Wahl gestellt, eine ihnen gemeinsam zur Last gelegte Straftat entweder zu leugnen oder zu gestehen. Leugnen beide, so werden sie zu je zwei Jahren Haft verurteilt. Gestehen beide, so werden sie zu je acht Jahren Haft verurteilt. Treffen die beiden Gefangenen unterschiedliche Entscheidungen, so greift eine Art Kronzeugenregelung: Wer gesteht, kommt frei; wer hingegen leugnet, erhält die Höchststrafe von 10 Jahren. Mit diesen Informationen versorgt (Abb. 1), werden die beiden Gefangenen in getrennte Zellen geschickt und müssen ihre Entscheidung bekanntgeben, ohne zu wissen, wie sich der jeweils andere entschieden hat.

Erläuterung: Die Zahl vor dem Querstrich gilt für A, die Zahl danach für B. Die römischen Ziffern bezeichnen den Quadranten, d.h. das soziale Ergebnis, das sich als Resultat individueller Strategien einstellt.

Abbildung 1: Die Auszahlungsmatrix für das Gefangenendilemma

Wie werden sich die beiden Gefangenen in unserem Modell verhalten? Unterstellt man, daß es sich bei den Gefangenen um rationale Akteure handelt, die jeweils ihre individuelle Haftstrafe so gering wie möglich halten wollen, dann hat dieses Modell eine eindeutige Lösung. Versuchen wir, der Logik dieser Situation auf die Spur zu kommen, indem wir sie zunächst aus der Perspektive des Gefangenen A durchdenken: Falls B gesteht, kommt die Strategiewahl für A der Wahl zwischen acht und zehn Jahren Gefängnis gleich. Er wird sich also für ein Geständnis entscheiden. Falls hingegen B leugnet, kommt die Strategiewahl für A einer Wahl zwischen zwei und null Jahren Gefängnis gleich. Wiederum also wird er sich zum Geständnis entschließen. Unabhängig davon, wie B sich verhält, ist es für A immer vorteilhaft, auf die Kronzeugenregelung zu setzen. Da das Spiel symmetrisch aufgebaut ist, gelten die gleichen Überlegungen analog für B. Auch der Gefangene B wird sich für ein Geständnis entscheiden. Diese Strategie ist aus seiner Sicht die jeweils beste Antwort auf die Strategie, die A wählt.

Da beide Gefangenen gestehen werden, stellt sich als Ergebnis Quadrant IV ein. Dieses Ergebnis ist nun aber äußerst bemerkenswert, wie ein Vergleich mit Quadrant II zeigt: Beide Gefangenen hätten mit einer geringeren Haftstrafe davonkommen können, wenn sie sich anders entschieden hätten.

Genau hier liegt nun die Pointe des Modells. Es bildet eine Situation ab, in der rationale Akteure zugleich gemeinsame und gegenläufige Interessen haben, wobei die Situation so vertrackt ist, daß die gegenläufigen Interessen das gemeinsame Ziel unterminieren. Beide Gefangenen hätten im Prinzip mit je zwei Jahren davonkommen können. Hierfür wäre ein beiderseitiges Leugnen nötig gewesen. Dies wird jedoch durch die situativen Verhaltensanreize vereitelt. Wer leugnet, läuft Gefahr, vom anderen ausgebeutet zu werden und sich die Höchststrafe einzuhandeln. Gegen diese Gefahr kann er sich nur dadurch schützen, daß er selbst leugnet. Zugleich hält er sich damit die Option auf den für ihn günstigsten Fall offen, nämlich als Kronzeuge freigelassen zu werden. Es sind diese individuellen Vorteils-Nachteils-Kalkulationen, die zwingend dazu führen, daß das gemeinsame Ziel nicht erreicht wird und daß die beiden Gefangenen unter ihren Möglichkeiten bleiben. Insofern ist die Bezeichnung Gefangenendilemma durchaus treffend. Das Modell bildet eine Rationalfalle ab, eine Falle, in der sich rationale Akteure gezwungen sehen, sich wechselseitig zu schädigen.

Bevor im folgenden darauf eingegangen wird, inwiefern diese merkwürdige Situationsstruktur zum Verständnis der modernen Welt beitragen kann, wollen wir folgende Einsichten aus dem Modell ausdrücklich festhalten.

1. Die Ergebnisse des modellierten Spiels können nicht gewählt werden. Gewählt werden können nur Strategien, d.h. individuelle Handlungen. Folglich kann kein Akteur allein den Quadranten bestimmen. Welcher Quadrant realisiert wird, hängt immer auch davon ab, wie sich der jeweils andere verhält.

2. Jeder Akteur verfolgt mit seiner Handlung seinen eigenen individuellen Vorteil. Er intendiert eine möglichst geringe Haftstrafe. Tatsächlich jedoch handelt er sich eine hohe Haftstrafe ein. Jedenfalls wäre eine niedrigere Haftstrafe prinzipiell möglich gewesen. In diesem Sinne ist das Ergebnis ein nicht-intendiertes Resultat individueller Handlungen. Das Ergebnis ist sub-optimal, obwohl jeder Akteur ein für sich optimales Ergebnis zu erreichen versucht.

3. Das gemeinsame Interesse wird von individuellen Anreizen dominiert. Das Ergebnis ist eine kollektive Selbstschädigung. Beide Gefangenen bleiben unter ihren Möglichkeiten.

II. Gesellschaftliche Dilemmastrukturen: eine Interaktions-Theorie

Wir vertreten die Auffassung, daß das Gefangenendilemma eine Situationslogik abbildet, deren genaue Kenntnis ein Verständnis zahlreicher Politikprobleme in modernen Gesellschaften erleichtert. Wir möchten diese These im folgenden an einigen Beispielen illustrieren.

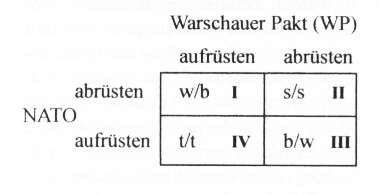

(1) Das Problem des Kalten Krieges bestand darin, daß NATO und Warschauer Pakt (WP) vor der Alternative standen, aufzurüsten oder abzurüsten. Zwar gab es ein gemeinsames Interesse an kollektiver Sicherheit. Zugleich gab es aber auch enorme Anreize, durch individuelles Vorteilsstreben sich wechselseitig zu schädigen. Betrachten wir hierzu Abbildung 2.

Erläuterung: Der Buchstabe vor dem Querstrich gilt für NATO, der danach für WP. Hierbei steht b für best, s für second, t für third und w für worst. Aus Sicht jedes Akteurs gilt folglich b > s > t > w.

Abbildung 2: Der kalte Krieg als soziales Dilemma

Wenn beide Staaten abrüsten, können sie kollektive Sicherheit mit relativ niedrigen Kosten erzielen. Es besteht also ein gemeinsames Interesse daran, Quadrant II zu erreichen. Aus Sicht der NATO bestünde jedoch der individuell beste Fall darin, Quadrant III zu erreichen, d.h. eine militärische Überlegenheit über den potentiellen Gegner aufzubauen. Der individuell schlechteste Fall hingegen wäre Quadrant I. Hier würde man dem Warschauer Pakt das Feld überlassen und durch militärische Schwäche erpreßbar werden. Den drittbesten Fall bildet ein Gleichgewicht des Schreckens, wie es durch Quadrant IV wiedergegeben wird. Unter diesen Bedingungen ist beiderseitige Aufrüstung das Ergebnis rationaler Strategien. Jeder Akteur hat berechtigte Angst davor, daß seine Vorleistung ausgebeutet werden könnte. Das Resultat ist eine kollektive Selbstschädigung in Form milliardenschwerer Rüstungsprogramme, die die Welt nicht sicherer machen. Jedenfalls wäre das gleiche Sicherheitsniveau auch zu niedrigeren Kosten erreichbar gewesen.

(2) Das Modell des Gefangenendilemmas kann auch Situationen verstehen helfen, in denen mehr als zwei Akteure auftreten. Hierzu bedienen wir uns eines Kunstgriffs. Wir betrachten einen Akteur A und fassen alle anderen Akteure zu einer Gruppe B zusammen. Auf diese Weise können wir beispielsweise das Problem der Umweltverschmutzung auf rationales Verhalten zurückführen.

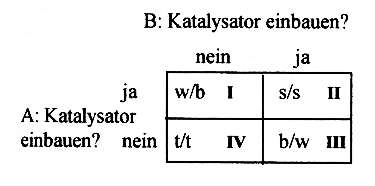

Vergegenwärtigen wir uns z.B. die Situation eines Autofahrers A, der wie Millionen andere Autofahrer auch – Gruppe B – unter der Abgasbelastung in den Städten leidet. Die Autofahrer stehen vor der Wahl, ob sie nun freiwillig einen Katalysator einbauen oder ob sie diese Investition unterlassen (Abb. 3). Alle würden sich besserstellen, wenn die Luft in den Städten weniger stark belastet würde (Quadrant II). Aus Sicht des einzelnen macht es jedoch wenig Sinn, als einziger einen Katalysator einzubauen, denn hierdurch würde die Luftqualität nicht spürbar verbessert. Spürbar wären nur die nicht unerheblichen Kosten des Katalysators. Deshalb bildet Quadrant I den aus Sicht von A schlechtesten Fall ab. Der für A beste Fall hingegen ist in Quadrant III wiedergegeben: Alle anderen bauen einen Katalysator ein, was zum Umweltschutz merklich beiträgt, und A kommt in den Genuß einer besseren Luft, ohne hierfür eigene Kosten in Kauf nehmen zu müssen. Er profitiert als Trittbrettfahrer von den Vorleistungen der anderen (nach dem Motto: Hannemann, geh du voran). Angesichts dieser Anreizkonstellation ist das Ergebnis eindeutig. Für jeden einzelnen ist es rational, freiwillig keinen Katalysator einzubauen, und gerade dadurch bleibt die Gesamtheit aller Autofahrer unter ihren Möglichkeiten. Es kommt zu einer Umweltverschmutzung – Quadrant IV –, die eigentlich niemand will, zu der jedoch jeder sein Teil beiträgt.

Abbildung 3: Umweltverschmutzung als soziales Dilemma

Dieses Umweltbeispiel läßt bereits darauf schließen, daß der Staat eine wichtige Rolle bei der Überwindung sozialer Dilemmata spielen kann. Beispielsweise kann eine staatliche Verpflichtung zum Einbau von Katalysatoren alle Autofahrer aus der Rationalfalle befreien. Dann wird nicht Quadrant IV, sondern Quadrant II realisiert. Die kollektive Selbstschädigung wird vermieden, und alle werden besser gestellt.

(3) Im folgenden wollen wir zeigen, daß nicht unbedingt direkte Ge- und Verbote nötig sind, um eine gesellschaftliche Dilemmastruktur zu überwinden. Vielmehr kann der Staat auch indirekt tätig werden und den Bürgern eine Hilfestellung geben, so daß sie ihre Dilemmaprobleme selbst lösen können. Zu diesem Zweck diskutieren wir nun ein eher abstraktes Beispiel.

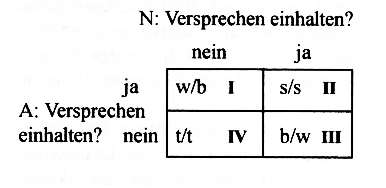

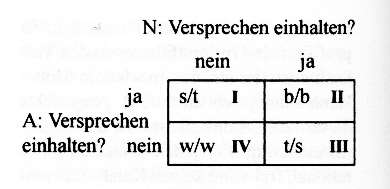

Jedem Tauschakt liegt eine Dilemmastruktur zugrunde. Anbieter (A) und Nachfrager (N) geben sich jeweils ein Leistungsversprechen und stehen dann vor der Wahl, ob sie dieses Versprechen tatsächlich einhalten wollen oder nicht (Abb. 4).

Abbildung 4: Der Tauschakt als soziales Dilemma

Für den Fall, daß der Anbieter sein Versprechen nicht einhält, wird der ehrliche Nachfrager ausgebeutet. Nur der unehrliche Nachfrager kann sich gegen eine solche Ausbeutung schützen. Folglich ist es für N rational, sein Leistungsversprechen ebenfalls nicht einzuhalten. Wie sieht es nun aber aus, wenn A seine Leistung wie versprochen erbringt? In diesem Fall kann der ehrliche Nachfrager in den Genuß der Leistung des A kommen. Quadrant II ist aus seiner Sicht besser als Quadrant IV. Noch besser hingegen ist Quadrant I. Hier profitiert er, ohne etwas dafür zu bezahlen. Folglich ist es für N auch in diesem Fall rational, sein Leistungsversprechen zu brechen. Wegen der Symmetrie des Spiels gelten die gleichen Überlegungen analog für A. Die Folge ist, daß beide Tauschpartner ihre Leistungen zurückhalten: Der Tauschakt kommt nicht zustande. Eine potentiell produktive Interaktion ist instabil. Die Tauschpartner bleiben unter ihren Möglichkeiten.

Nun sind in der Realität natürlich zahlreiche Tauschakte zu beobachten. Widerspricht das nicht unserer Theorie? Wird die Theorie durch diesen Befund gar widerlegt? Wir meinen nein. Denn unsere Theorie kann genau angeben, unter welchen Bedingungen Tauschakte zustandekommen können, obwohl eine Dilemmastruktur zugrunde liegt. Sie kann genau angeben, welche Voraussetzungen erfüllt sein müssen, damit die beiden Tauschpartner ihr Dilemma überwinden können.

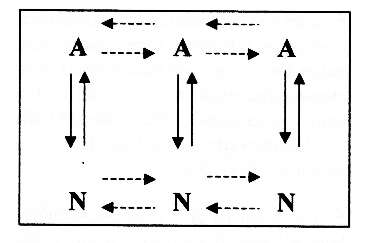

Unsere Theorie weist darauf hin, daß es in einem sozialen Dilemma die individuellen Anreize sind, die rationale Akteure daran hindern, ihr gemeinsames Interesse auch tatsächlich zu verfolgen. Folglich läßt sich das soziale Dilemma überwinden, wenn es gelingt, diese individuellen Anreize entsprechend zu verändern. Das wichtigste Instrument hierfür ist der Vertrag, und zwar der rechtsstaatlich garantierte Vertrag. Ein Vertrag enthält nicht nur ein wechselseitiges Leistungsversprechen, er legt zugleich auch eine Strafe fest, die fällig wird, falls das Leistungsversprechen gebrochen wird. Durch den Vertrag wird die wechselseitige Vereinbarung sanktioniert, und durch diese Sanktion werden die Anreize der Tauschpartner nachhaltig beeinflußt. Ist die Strafe hinreichend hoch, so lohnt es sich nicht mehr, den Vertrag zu brechen. Die Vorteilhaftigkeit der jeweiligen Alternativen ändert sich, wenn die Wahl der Strategie "nein" mit geeigneten Sanktionen belegt wird (Abb. 5). Das Versprechen einzuhalten, wird nun zur besten Antwort auf die Strategie des Gegenüber. Die Tauschpartner wechseln von Quadrant IV zu Quadrant II. Ihre Interaktion wird stabilisiert. Der Tauschakt kommt zustande.

Abbildung 5: Die vertragliche Überwindung des Tauschdilemmas

Verträge sind folglich ein wirksames Instrument in den Händen der Bürger, mit dem sich gesellschaftliche Dilemmastrukturen überwinden lassen. Wenn jeder darauf vertrauen kann, daß ein Vertragsbruch staatlich sanktioniert wird, können sich die Bürger mit Hilfe von Verträgen ihre jeweilige Anreizkonstellation, ihren Situations- "Rahmen", so "zurechtzimmern", wie es ihren Bedürfnissen entspricht.

(4) Ein Problem besteht nun aber darin, daß Verträge in aller Regel unvollständig sind. Gerade bei komplizierten Tauschakten lassen sich nicht alle Leistungsversprechen enumerativ auflisten, und schon gar nicht läßt sich immer ohne weiteres leicht feststellen, ob ein Vertrag vereinbarungsgemäß erfüllt wurde oder nicht. Im wirklichen Leben gilt daher oft, daß Recht haben und Recht bekommen zwei unterschiedliche Dinge sind. Nicht jeder, der einen an sich berechtigten Vertragsanspruch an sein Gegenüber hat, kann diesen Anspruch vor Gericht auch tatsächlich durchsetzen, schon gar nicht kostenlos.

Obwohl Verträge ein sehr wichtiges Instrument sind, um gesellschaftlich erwünschte Tauschakte zu stabilisieren, sind sie bei weitem nicht das einzige Instrument. Ein zweites, nicht minder wichtiges Instrument ist der Wettbewerb, dem beide Marktseiten ausgesetzt werden. Wir können sagen, daß hinsichtlich der Überwindung des Tauschdilemmas die Institution des Vertrages ein funktionales Äquivalent zur Institution des Wettbewerbs darstellt. Beide ergänzen sich gegenseitig. Die zugrunde liegende Überlegung ist einfach: Der Vertrag dient dazu, den Tauschpartner zu bestrafen für den Fall, daß er sein Tauschversprechen nicht einhält. Angesichts unvollständiger Verträge kann man sich auf diese Anreizwirkung nicht immer verlassen. In solchen Fällen ist es hilfreich, den Wettbewerb als Strafe einzusetzen: Wer seinen Leistungsversprechen nicht nachkommt, wird durch die Konkurrenten ausgebootet. Deshalb hat jeder Marktteilnehmer einen Anreiz, sich auch bei unvollständigen Verträgen vereinbarungsgemäß zu verhalten, um seine zukünftigen Tauschpartner nicht zu verlieren. Ähnlich wie Verträge, ist auch der Wettbewerb ein Disziplinierungsinstrument. Er verändert die Anreize für Interaktionen.

Wir wollen nun auch den Wettbewerb mit Hilfe unseres Modells untersuchen. Doch zuvor wollen wir noch einmal die Systematik unserer Argumentation in Erinnerung rufen. Bisher haben wir Beispiele diskutiert, in denen eine allgemein als unerwünscht empfundene Situation als soziales Dilemma rekonstruiert werden kann, und wir haben überlegt, was der Staat tun kann, um dieses Dilemma zu überwinden. Hier haben wir unterschieden zwischen staatlichen Anweisungen auf der einen Seite und der Institution des rechtsstaatlich garantierten Vertrags auf der anderen Seite. Das erste Beispiel fügt sich dieser Systematik insofern ein, als es auf eine Situation abstellt, die man als internationale Anarchie bezeichnen kann und deren Schwierigkeiten gerade auf die Abwesenheit eines (Welt-)Staates zurückgeführt werden können. Genau deshalb war es in der Tat über Jahrzehnte hinweg so schwierig, aus dem kalten Krieg herauszufinden. Wir haben darauf hingewiesen, daß die Institution des Vertrags und die Institution des Wettbewerbs im Prinzip die gleiche Funktion erfüllen: Beide stabilisieren gesellschaftliche erwünschte Tauschakte. Für die weitere Argumentation müssen wir nun einen neuen Gedanken einführen. Wir werden im folgenden zeigen, daß der Wettbewerb selbst als ein soziales Dilemma aufgefaßt werden kann, und zwar als ein sozial erwünschtes Dilemma, und daß die Aufgabe des Staates darin besteht, dieses Dilemma nicht aufzulösen, sondern zu etablieren und aufrechtzuerhalten. Der Systematik folgt dies insofern, als der eigentliche Sinn des Wettbewerbs – als soziales Dilemma zweiter Ordnung – darin besteht, die Interaktionsprobleme zwischen Tauschpartnern – ein soziales Dilemma erster Ordnung – lösen zu helfen. Hier wird also ein Dilemma etabliert, um ein anderes Dilemma zu überwinden. Das geht nicht ohne staatliche Hilfe. Deshalb lautet unsere These, die wir im folgenden entwickeln wollen: Eine wichtige Aufgabe des Staates liegt darin, Konkurrenz in den Dienst gesellschaftlicher Kooperation zu stellen.

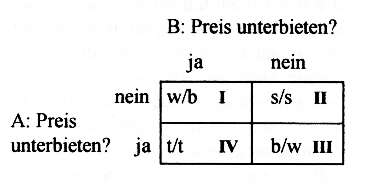

Betrachten wir die Akteure einer Marktseite, zwischen denen Wettbewerb herrscht, z.B. die Anbieterseite. Hier haben die Unternehmen ein gemeinsames Interesse an hohen Absatzpreisen. Das wirksamste Mittel, um dieses gemeinsame Ziel zu erreichen, besteht darin, ein Kartell zu bilden und sich auf Kosten der Nachfrager zu bereichern. Unter Wettbewerbsbedingungen jedoch ist das nicht ganz so einfach (Abb. 6). Denn jeder Anbieter steht vor der Wahl, ob er den abgesprochenen Kartellpreis einhalten soll oder nicht. Der individuelle Anreiz, den Kartellpreis zumindest ein wenig zu unterbieten, besteht darin, von den Kartellmitgliedern Kunden abzuziehen, so daß der niedrigere Preis durch höhere Absatzmengen gewinnwirksam überkompensiert wird.

Abbildung 6: Wettbewerb als sozial erwünschtes Dilemma

Wir betrachten einen Anbieter A und fassen alle übrigen Anbieter, d.h. alle seine Konkurrenten, zur Gruppe B zusammen. Wenn sich alle an den Kartellpreis halten, ist es für A besonders lukrativ, den Preis zu unterbieten. Wenn hingegen auch die anderen zu Wettbewerbspreisen anbieten, kann sich A nur dann im Markt halten, wenn er sich preislich nicht unterbieten läßt. In jedem Fall also hat er einen individuellen Anreiz, die Kartellabsprache zu verletzen. Das Ergebnis ist eine kollektive Selbstschädigung der Anbieter, und zwar zum Wohle der Nachfrager, der Konsumenten.

Dies wissend, können die Kartellmitglieder nun nach Mitteln und Wegen suchen, ihre Kartellabsprache anreizkompatibel zu machen, d.h. sich einen Sanktionsmechanismus einzurichten, der kartellkonformes Verhalten belohnt und kartellschädliches Verhalten bestraft. Das wirksamste Instrument hierfür wäre ein Vertrag. Und genau hier setzt nun die Rolle des Staates ein; denn während Tauschverträge rechtsstaatlich garantiert werden (müssen), um gesellschaftlich erwünschte Tauschakte zu stabilisieren, sind Kartellverträge rechtsstaatlich zu unterbinden. Kartellverträge sind Verträge zu Lasten Dritter. Indem der Staat solche Verträge nicht nur nicht garantiert, sondern aktiv verbietet, destabilisiert er die gesellschaftlich unerwünschte Interaktion zwischen Konkurrenten. Das Kartellamt dient dazu, den Wettbewerb aufrechtzuerhalten und wettbewerbswidrige Absprachen zu verhindern.

Wir können diesen Gedanken mit Hilfe von Abbildung 7 noch einmal anders zum Ausdruck bringen. Auf einem Markt stehen sich Anbieter und Nachfrager gegenüber, die Leistung und Gegenleistung austauschen. Um diese vertikalen Austauschbeziehungen zu stabilisieren, sind zum einen Verträge erforderlich, deren Durchsetzung rechtsstaatlich garantiert wird. Die erforderliche Anreizkompatibilität wird angesichts prinzipiell unvollständiger Verträge auch mit Hilfe des Wettbewerbs hergestellt, d.h. durch eine Unterbindung der horizontalen Absprachen zwischen den Akteuren auf der Marktnebenseite. Auch die Unterbindung von Kartellverträgen muß rechtsstaatlich garantiert werden. So paradox es zunächst auch klingen mag: Ein funktionierender Markt beruht darauf, daß ein horizontales Dilemma etabliert wird, um ein vertikales Dilemma zu überwinden.

Abbildung 7: Horizontale versus vertikale Marktbeziehungen

III. Eine liberale Theorie des Staates

Wir wollen nun, gestützt auf die Diskussion zahlreicher Beispiele für gesellschaftliche Dilemmastrukturen, die Quintessenz formulieren. Hinsichtlich der einleitend aufgeworfenen Fragen ziehen wir folgende Schlußfolgerungen.

1. Der Staat ist eine Zwangsinstitution. Da gibt es nichts zu beschönigen. Folglich muß die Rechtfertigung des Staates die Anwendung von Zwang rechtfertigen. Für eine liberale Staatstheorie ist dies eine anspruchsvolle Aufgabe. Aber im Rekurs auf gesellschaftliche Dilemmastrukturen läßt sich diese Aufgabe lösen.

2. Das Verhältnis von Freiheit und Zwang ist neu zu bestimmen. Freiheit und Zwang sind nicht einfach bloße Gegensätze. Vielmehr kann Freiheit durch Zwang auch erweitert werden. Institutionelle Einschränkungen des individuellen Handlungsspielraums können dazu führen, daß die gesellschaftlichen Akteure ihren Möglichkeitenraum besser ausschöpfen können. Mit Hilfe staatlichen Zwangs können die Bürger in die Lage versetzt werden, soziale Dilemmasituationen zu überwinden und kollektive Selbstschädigungen zu vermeiden, d.h. von Quadrant IV zu Quadrant II zu wechseln. Der mit Hilfe staatlichen Zwangs glaubwürdig gemachte Verzicht auf Quadrant III ist der Preis, den A dafür zahlt, daß B simultan auf Quadrant I verzichtet. Auf diese Weise kann eine kollektive Selbstbindung aus Rationalfallen befreien.

3. Der Markt ist das wichtigste Beispiel dafür, daß es für die Überwindung eines (vertikalen) Dilemmas erster Ordnung vorteilhaft sein kann, ein (horizontales) Dilemma zweiter Ordnung zu etablieren. Zugleich wird deutlich, daß staatlicher Zwang sowohl zur Überwindung als auch zur Aufrechterhaltung solcher Dilemmasituationen eingesetzt werden kann. Folglich besteht die Aufgabe staatlicher Politik in einem institutionell differenzierten Management sozialer Dilemmasituationen. Vor diesem Hintergrund ist die Frage "viel oder wenig Staat" falsch gestellt und hoffnungslos unterkomplex. Es kommt nämlich einzig und allein darauf an, ob staatlicher Zwang der Anforderung genügt, kollektive Selbstbindungen der Bürger zu unterstützen, Selbstbindungen also, mit deren Hilfe sich die Bürger aus Rationalfallen befreien können.

4. Die hier vorgestellte Perspektive ist auf den Rechtsstaat ebenso anwendbar wie auf den Sozialstaat. Der Rechtsstaat, der uns aus der Anarchie befreit, löst genauso ein soziales Dilemma auf wie der Sozialstaat, der die Anreizprobleme der modernen Gesellschaft lösen hilft, etwa indem er die Versorgung mit öffentlichen Gütern übernimmt.

Wir wollen dies an einem weiteren Beispiel(2) deutlich machen: Auch der Beziehung zwischen Eltern und Kindern liegt eine gesellschaftliche Dilemmastruktur zugrunde. In jungen Jahren sind Kinder auf ihre Eltern angewiesen, während umgekehrt in älteren Jahren die Eltern der Hilfe der Kinder bedürfen. In diesem Sachverhalt liegt ein enormes Tauschpotential. Die volle Ausschöpfung dieses Tauschpotentials würde erfordern, die Vorleistung der Eltern an eine verbindliche spätere Gegenleistung der Kinder zu knüpfen. Das wirksamste Mittel hierzu wäre ein Vertrag. Genau dieser Art von Verträgen wird in allen modernen Gesellschaften jedoch der staatliche Rechtsschutz entzogen, und zwar mit guten Gründen: Kinder sollen davor geschützt werden, daß ihre Interessen verletzt werden, was zumindest möglich wäre, wenn Eltern für ihre Kinder Verbindlichkeiten eingehen könnten, von denen sie selbst als Eltern, nämlich als elterliche Vertragspartner, unmittelbar profitieren. Das Verbot solcher Verträge ist äußerst folgenreich. Zum einen folgt, daß das Interesse der Eltern schwindet, in ihre Kinder zu investieren, d.h. die Erziehung, Bildung und Ausbildung der Kinder mit eigenem Konsumverzicht zu erkaufen. Zum anderen folgt, daß das Interesse der Kinder schwindet, sich um bedürftige Eltern zu kümmern und sie im Alter und/oder Krankheitsfall entsprechend zu pflegen. Der Entzug der rechtsstaatlichen Durchsetzungsgarantie der entsprechenden intra-familialen Vertragsbeziehungen führt also in ein soziales Dilemma. Einen Weg aus diesem Dilemma heraus weist nun der Sozialstaat, indem er einen inter-familialen Generationenvertrag organisiert und sich sowohl um die Humankapitalbildung der jungen Generation als auch um die Humankapitalpflege der älteren Generation kümmert. Hieran zu kritisieren ist lediglich, daß dieses "Kümmern" nicht unbedingt in staatlicher Regie erfolgen muß und daß es vielfach besser wäre, von der traditionell überkommenen staatlichen Herstellung öffentlicher Güter zu einer staatlichen Finanzierung überzugehen – schon allein deshalb, weil es dann leichter wird, mit Hilfe des Wettbewerbs zusätzliche Effizienzpotentiale zu erschließen.

5. Der Staat ist eine Zwangsinstitution. Hieran haben wir keinen Zweifel gelassen. Aber wir halten es für völlig verfehlt, dem Staat als der Sphäre kollektiven Zwangs den Markt als die Sphäre individueller Freiheit gegenüberzustellen, wie dies oftmals geschieht, wenn mehr Markt und weniger Staat gefordert wird. Zwei Argumente sprechen dafür, daß eine solche Gegenüberstellung unangemessen ist. Zum einen bedarf der Markt einer rechtsstaatlichen Garantie für Tauschverträge und zugleich einer rechtsstaatlichen Unterbindung von Kartellverträgen. Der Markt ist folglich auf eine artifizielle Umgebung institutioneller Rahmenbedingungen angewiesen, wenn er denn funktionieren soll, und diese lassen sich am besten mit Hilfe des Staates sicherstellen. Zum anderen beruht der Markt auf Wettbewerb, und dieser Wettbewerb ist seinerseits eine Zwangsinstitution, denn er zwingt die dem Wettbewerb ausgesetzten Akteure zu einer kollektiven Selbstschädigung. Vor diesem Hintergrund lautet die liberale Rechtfertigung für einen funktionierenden Markt, daß er die Konkurrenz in den Dienst gesellschaftlicher Kooperation stellt. Und die liberale Rechtfertigung für einen funktionierenden Staat – für einen demokratischen Rechts- und Sozialstaat – besteht darin, daß er die Freiheit der Bürger erweitert, indem er ihnen hilft, sich aus unerwünschten Rationalfallen zu befreien (und zu diesem Zweck erwünschte Rationalfallen, also Wettbewerb, allererst einzurichten und aufrechtzuerhalten). Kollektive Entwicklung individueller Freiheit, so lautet das Legitimationsargument einer liberalen Theorie des Staates.(3)

6. Der Staat ist eine Organisation, ein Instrument der Gesellschaft; ein gefährliches Instrument, aber eben auch ein höchst produktives Instrument. Es gibt keinen vernünftigen Grund, die Lernprozesse mit der Anwendung dieses Instruments mutwillig abzubrechen. Forderungen nach einem Minimalstaat können wir uns daher nicht anschließen. Und libertären Utopien einer Gesellschaft ohne Staat halten wir die zeitlos aktuelle Einsicht von Thomas Hobbes entgegen, der das Leben in einer Anarchie aus guten Gründen als "solitary, brutish, nasty, and short" gekennzeichnet hat. Die ausgelebten Träume der Libertären könnten sich als ähnlich alptraumhaft erweisen wie die ausgelebten Träume ihrer sozialistischen Widerparts. Beide revoltieren letztlich gegen die Moderne, deren Funktionsprinzipien sie offenbar nicht begriffen haben. Hier tut Aufklärung not, und zwar genau jene Form metaphysikfreier Aufklärung, die sich allein auf nachprüfbare Zweckmäßigkeitsargumente stützt und zu der wir mit diesem Aufsatz beizutragen versucht haben.(4)

Anmerkungen:

(1) Wir folgen damit einer Argumentationslinie, die im 17. Jahrhundert mit Thomas Hobbes (1651, 1989) begann und im 20. Jahrhundert von James Buchanan (1975, 1984) wieder aufgenommen wurde. Für eine Weiterentwicklung dieses Ansatzes vgl. Homann (1988) und Pies (1993). Im folgenden wollen wir die interaktionsökonomische Pointe dieser Weiterentwicklung erläutern.

(2) Vgl. Becker und Murphy (1988, 1996).

(3) Vgl. hierzu Homann und Pies (1993).

(4) Vgl. hierzu auch die Schriftenreihe "Konzepte der Gesellschaftstheorie", z.B. Pies und Leschke (1996). Wenn man das Wort "Nationalökonomie" ersetzt durch "Interaktionsökonomik gesellschaftlicher Dilemmastrukturen", dann läßt sich mit Ludwig von Mises (1927, 1993; S. 170) auch heute noch zeitgemäß formulieren: "Man kann Liberalismus nicht ohne Nationalökonomie verstehen. Denn der Liberalismus ist angewandte Nationalökonomie, ist Staats- und Gesellschaftspolitik auf wissenschaftlicher Grundlage."

Literatur:

Becker, Gary S. und Kevin M. Murphy (1988, 1996): Die Familie und Staat, in: Gary S. Becker: Familie, Gesellschaft und Politik, übersetzt von Monika Streissler, hrsg. von Ingo Pies, Tübingen, S. 197-216.

James Buchanan (1975, 1984): Die Grenzen der Freiheit, Tübingen.

Hobbes, Thomas (1651, 1989): Leviathan oder Stoff, Form und Gewalt eines kirchlichen und bürgerlichen Staates, hrsg. und eingeleitet von Iring Fetscher, 3. Aufl., Frankfurt a.M.

Homann, Karl (1988): Rationalität und Demokratie, Tübingen.

Homann, Karl und Ingo Pies (1993): Liberalismus: Kollektive Entwicklung individueller Freiheit – Zu Programm und Methode einer liberalen Gesellschaftstheorie, in: Homo Oeconomicus X(3/4), S. 297-347.

Mises, Ludwig von (1927, 1993): Liberalismus, Sankt Augustin.

Pies, Ingo (1993): Normative Institutionenökonomik. Zur Rationalisierung des politischen Liberalismus, Tübingen.

Pies, Ingo und Martin Leschke (1996) (Hrsg.): James Buchanans konstitutionelle Ökonomik, Tübingen.

| nach oben | Beiträge | Startseite |